Unternehmensgeschichte des Aposteln-Bräu

Heinrich Baedorf und der Westmark-Brauerei

Die Gründung des Apostelnbräu durch Peter Joseph Früh

Peter Joseph Früh, der Gründer des „Aposteln-Bräu“, wurde am 27.01.1862 als ältestes von 16 Kindern des Braumeisters Matthias Früh (1832-1885) und dessen Ehefrau Maria Sybilla Harff (1837-1882) in Brühl geboren.

Sein Vater besaß bereits eine Brauerei in Brühl.

In Köln tritt Peter Joseph Früh erstmals in Greven’s Adressbuch von 1890 in Erscheinung. Dort ist er als „P.J. Früh, Braumeister, Müngersdorf, Aachenerstr. 28“ geführt. Ein Jahr später wird er weiterhin als Braumeister, allerdings mit neuer Adresse, der Aachenerstraße 748-750 geführt. Diese Adresse ist keine Unbekannte, sondern die Adresse der „Brauerei C. Schmitz“ aus Müngersdorf (eine der 3 Gründungsbrauereien der Union-Brauerei, später Hubertus Brauerei). Es darf also angenommen werden, dass Peter Josef Früh seit 1890 Braumeister in der Schmitz’schen Brauerei war und von 1891 bis 1894 auch dort wohnte.

Im Jahr 1895 macht sich Peter Josef Früh dann in der Apostelnstraße 19 selbstständig und gründete die Hausbrauerei „Apostel-Bräu“. Das Haus in der Apostelnstraße 19 gehörte dem Fabrikbesitzer Wilhelm Anton Hospelt, der in Köln-Ehrenfeld eine chemische Fabrik betrieb. Dieser wohnte auch bis 1893 in diesem Haus, seit 1895 wird aber Peter Josef Früh auch als Eigentümer angegeben.

Beginnend im Jahr 1894 wurde das Haus zu einer Hausbrauerei umgebaut, es war also eine Neugründung und keine Übernahme einer bestehenden Brauerei.

Die Eröffnung der Brauerei verzögerte sich mehrfach. Der notwendige Dampfkessel war zwar genehmigt, die Ausschankkonzession wurde aber mehrfach mit der Begründung des „fehlenden Bedarfs“ verweigert.

Es bestand anscheinend aber doch Bedarf, die Hausbrauerei kam sehr gut an machte Peter Josef Früh

innerhalb weniger Jahre zu einem angesehenen und wohlhabenden Bürger Kölns.

|

|

|

|

|

(W001) [unbekannt]

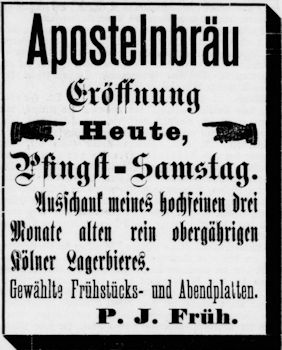

Werbeanzeige zur Eröffnung des Apostelnbräu

im Jahr 1895.

"Heute beginnt der Verkauf meines selbstgebrauten reinobergärigem Kölner Lagerbieres

zum Preis von à Liter 20 Pfg.

|

(W019) [20, 13.02.1895]

Anzeige des Apostelnbräu unter P.J. Früh aus dem Jahr 1896 |

(W020) [20, 20.05.1896]

Eröffnung? Anzeige des Apostelnbräu unter P.J. Früh aus MAi 1896 |

(W020) [22, 21.05.1896]

Eröffnung? Anzeige des Apostelnbräu unter P.J. Früh aus MAi 1896 |

(W021) [23, 21.05.1896]

Eröffnung? Anzeige des Apostelnbräu unter P.J. Früh aus MAi 1896 |

|

|

|

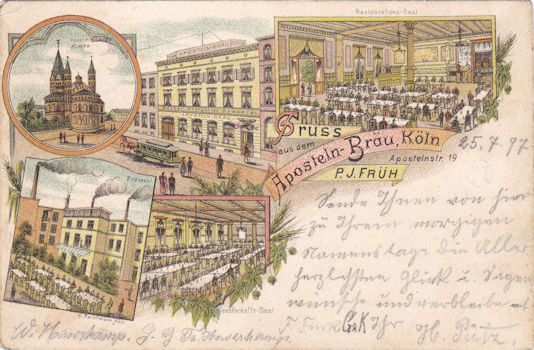

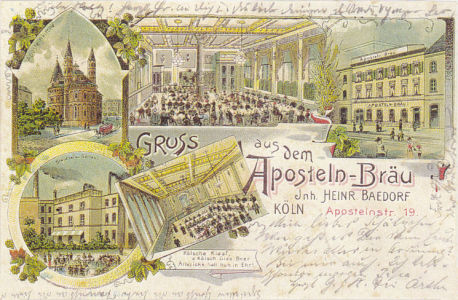

(PK008)

Postkarte des Apostelnbräu, noch unter P.J. Früh, gelaufen 1897. Die

Brauerei (unten links) ist noch in der Apostelnstraße, die Schornsteine

rauchen noch |

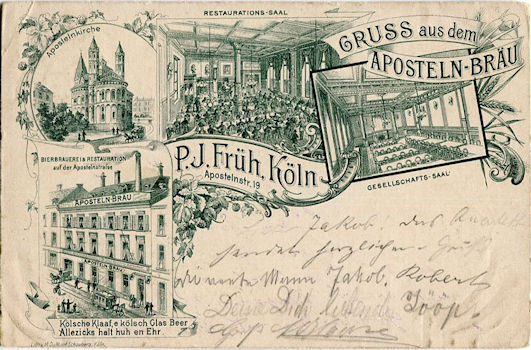

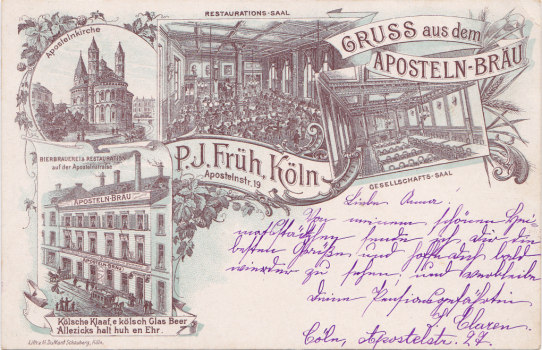

(PK005) [unbekannt]

Postkarte des Apostelnbräu, noch unter P.J. Früh (1895-1898). |

(PK010)

Farbvariante der links stehenden Postkarte |

Die Ära Baedorf und die Verlagerung der Brauerei nach Köln-Lindenthal

Bereits 1898, d.h. nur 3 Jahre nach der Gründung, verkaufte Peter Josef Früh die florierende Hausbrauerei an Heinrich Baedorf weiter (manchmal mit „ä“, manchmal mit „ae“ geschrieben). Die Gründe hierfür sind nicht bekannt, vielleicht wollte er einfach den in kurzer Zeit erreichten Wohlstand genießen. Nach 6 Jahren Auszeit als Privatier gründete Peter Josef Früh dann aber im Jahr 1904 das „Cölner Hofbräu P. Josef Früh“, welches heute noch als eine der bekanntesten und erfolgreichsten Kölsch-Brauereien existiert.

Über Heinrich Baedorf ist wenig bekannt. In Brauereiregistern

taucht er von 1884 bis 1892 als Besitzer der Brauerei "Im Anker" in der

Zollstraße 17 auf.

Auch unter Heinrich Baedorf floriert das Aposteln-Bräu weiter.

Im Jahr 1900 starb Heinrich Baedorf völlig überraschend im Alter von nur 43

Jahren und die Brauerei

wurde von seiner Witwe übernommen, welche die Führung der Brauerei an Peter

Schmitz übertrug. Peter Schmitz war ein erfahrener Brauer, er war zuvor 16

Jahre als Braumeister in der städtischen Brauerei im Alexianerkloster tätig

gewesen. Die Brauerei selbst wurde nur 11 Tage nach dem Tod an Louis Berg

verkauft:

[14, 01.05.1900] Köln. In das Handelsregister des unterzeichneten

Amtsgericht ist eingetragen: Am 18. April 1900 unter Nr. 155 die Firma:

Apostelnbräu, Heinr. Baedorf, Köln, ist auf Louis Berg, Kaufmann zu Köln,

übertragen worden. Der Uebergang der in dem Betriebe des Geschäfts

begründeten Forderungen, welche nicht durch Eintragung in die

Gesellschaftsbücher bis zum 6. April 1900 ersichtlich sind, ist bei dem

Erwerbe des Geschäfts durch Louis Berg ausgeschlossen.

Die Räumlichkeiten wurden wohl für Gastraum und Brauerei

gleichzeitig zu eng und so wurde die Brauerei im Jahr 1902 die Brauerei nach Köln Lindenthal

in die Dürenerstraße 112 verlagert.

Die Brauerei in der Dürenerstraße 112

war kein Neubau, vorher war hier das „Brauhaus Servatius Krings“ bzw. die „Brauerei Geschw. Krings“, welches aber schon 1898 geschlossen wurde. Heinrich Baedorf hatte diese Brauerei bereits 1899 erworben. Platz war hier genug, es wird von großen Kellereien und großzügigen Gartenanlagen berichtet. Der Umzug in die Dürenerstraße ist auch

gut an 2 weiter unten abgebildeten Postkarten zu erkennen. Auf PK005, noch unter Peter Josef Früh, ist das Gebäude in der Apostelnstraße 19 oben links mit rauchenden Schornsteinen abgebildet, damals noch ein Indikator für Modernität und Fortschritt. Auf PK004, schon unter Heinrich Baedorf, vermutlich um

1903, ist oben rechts das gleiche Gebäude in der Apostelnstraße 19 zu sehen, allerdings sind die Schornsteine verschwunden. Zusätzlich ist unten links die Brauerei in der Dürener Straße zu sehen, natürlich mit rauchenden Schornsteinen. Der Titel der Brauerei lautet „Brauerei u. Garten“, es gab also auch in der Dürener Straße eine Restauration.

Betrieben wird das Aposteln-Bräu ab ca. 1901 von Carl Kirsch, der auch als Inhaber genannt wird. Ab dem Jahr

1911 wird Carl Kirsch auch als Besitzer geführt.

Die Umstände und die Beziehung zwischen Heinrich Baedorf und Louis Berg sind mir leider nicht bekannt. Ungewöhnlich ist, dass sich die Firmierung nach außen hin nicht ändert, die Brauerei

hieß weiterhin „Aposteln-Bräu Heinrich Baedorf“, Louis Berg wurde nur als Inhaber genannt. Der Name „Heinrich Baedorf“

wurde bis 1934 weitergeführt.

Louis (eigentlich Ludwig) Berg, war bereits ein erfolgreicher und wohlhabender Geschäftsmann. Ihm gehörten u.a. 50% an dem von seinen Großeltern gegründeten Bankhauses „S. Hanf“ und eine Zeche.

Auch sein Sohn Eduard Berg war in der Brauerei tätig, seit 1908 als

Prokurist [14].In einem Brauereiverzeichnis aus dem Jahr 1910 [9] ist zu lesen, dass Louis Berg bereits seit 1898 Besitzer der Brauerei wäre, was der Darstellung widerspricht, dass Heinrich Baedorf der zwischenzeitliche Besitzer gewesen wäre. Möglich wäre aber auch, dass Heinrich Baedorf und Louis Berg schon länger geschäftliche Beziehungen hatten.

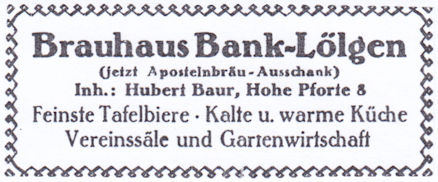

Die Brauerei ist zu dieser Zeit modern mit Dampf- und

Eismaschine ausgestattet. Sie verfügt über 3 „Spezialausschankstellen“ (in

der Apostelnstraße, in der Schildergasse und in der Hohe Pforte). Die

Restauration in der Hohe Pforte war das ehemalige Brauhaus Lölgen, dass zu

dieser Zeit den Brauereibetrieb bereits eingestellt hatte. Zusätzlich wird

das Bier auch in Flaschen verkauft.

Im Jahr 1912 wird die Firma in eine offene Handelsgesellschaft

umgewandelt und, der Sohn von Louis Berg, Eduard Berg, tritt als persönlich

haftender Gesellschafter in die Firma ein [14]. Die Brauerei firmiert fortan

als „Aposteln-Bräu Heinr. Bädorf, Inh. Louis & Eduard Berg“ auf.

Im Jahr 1925 scheidet Louis Berg aus der Führung der Brauerei aus

[14] und ein weiterer Sohn, Rudolf Berg, steigt in die Firma ein . Die Firmierung lautet bis 1934 „Aposteln-Bräu Heinr. Bädorf, Inh. Eduard &

Rudolf Berg“.

In seinen Beschreibungen der Kölner Kneipen aus dem Jahr 1921

beschreibt der Kölner Chronist Lambert Macherey die Brauerei wie folgt [12]:

An der Dürener Straße in Köln-Lindenthal befindet sich seit einigen Jahren

das Apostelnbräu in den Gebäulichkeiten des ehemaligen Kölner Brauhauses

Servatius Krings, der seine Brauerei von der Ehrenstraße in den 80er Jahren

nach seinen in Lindenthal befindlichen Kellereien mit schönen Gartenanlage

verlegt hatte, während das vom Brauere Bädorf gegründete Apostelnbräu an der

Apostelnstraße lag, wo sich heute noch der Hauptausschank in dem stattlichen

Neubau befindet. Vor mehreren Jahren ging das Apostelnbräu in die Hände der

jetzigen Besitzer über, die das ehemals Kringsche Anwesen in Lindenthal

nebst Brauerei erwarben.

In einer Sonderbeilage des Kölner Tageblattes vom 15. Dezember 1929 wird die Brauerei wie folgt beschrieben

[4]:

In Lindenthal, an der Dürener Straße 112, liegt das Apostelnbräu in den Gebäulichkeiten des ehemaligen Kölner Brauhauses Servatius Krings, der seine Brauerei in den 80er Jahren von der Ehrenstraße nach seinen in Lindenthal liegenden Kellereien mit schönen Gartenanlagen verlegt hatte. Das vom Brauer Bädorf gegründete und einst von Kirch geführte Stammhaus liegt an der Apostelnstraße und ist heute noch der Hauptausschank der Brauerei, deren Besitzer heute R. Berg ist. Einen anderen Ausschank hat sie in dem schönen Barockhaus "Zur Meerkatz", später Schallenberg-Sistig, in der Matthiasstraße 21, errichtet.

|

|

|

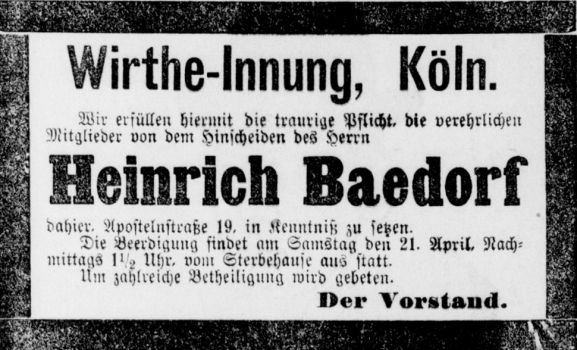

(WPE002) [17, 20.04.1900]

Todesanzeige von Heinrich Baedorf, welcher am 20.04.1900 im Alter von nur 43

Jahren verstarb |

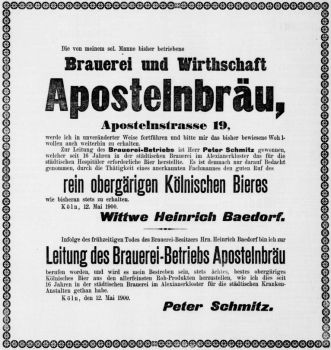

(W007) [17, 05.12.1900]

Ganzseitige Anzeige von Witwe Baedorf aus dem Jahr 1900, in welcher sie die

Leitung der Brauerei nach dem Tod ihres Ehemanns Heinrich Baedorf an Peter

Schmitz überträgt |

(W002)

[12]

Werbeanzeige des Apostelnbräu aus dem Jahr 1921

|

|

|

|

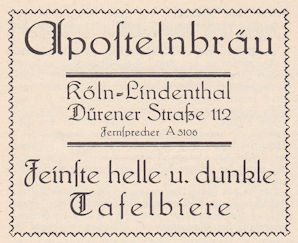

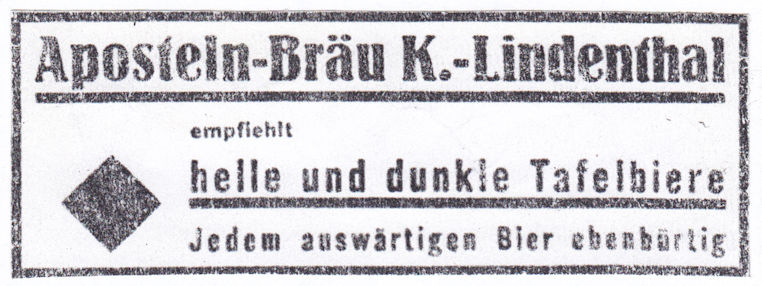

(W003)

Werbeanzeige des Apostelmbräu

(unbekannte Sammlung)

|

(F001) [unbekannt]

Foto mit Passanten, im Hintergrund eine Restauration mit "Aposteln-Bräu".

Vermutlich ein Ausschank in der Innenstatt, definitiv nicht Apostelnstraße

oder Dürenerstraße

|

(W010) [19]

Foto der Brauerei in der Dürener Straße. Zu sehen ist die Brauerei, der

Biergarten und der Brauerei-Ausschank |

|

|

|

(PK004) [13]

Postkarte des Aposteln-Bräu unter Heinrich Baedorf, gelaufen 1900.

Die Schornsteine in der Apostelnstraße sind weg (oben rechts), stattdessen

ist zusätzlich die Brauerei in der Dürenerstraße in Köln-Lindenthal abgebildet (unten links,

"Brauerei & Garten")

|

(F001) [Sammlung Karin Bamberg]

Foto eines Lastwagens der "Speditions & Lagerhaus Aktien Gesellschaft" aus

Köln. In diesem Zusammenhang ist aber das Schild "Aposteln-Bräu" im

Hintergrund interessant. Der LKW parkt vor der Brauerei in der

Dürenerstraße. |

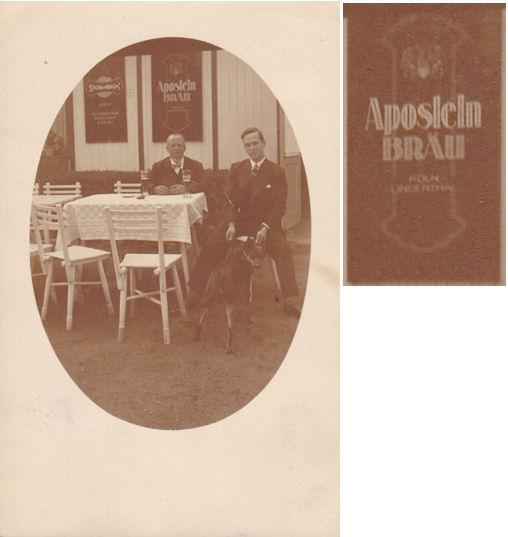

(PK001)

Fotopostkarte mit 2 Herren vor einer Restauration. Im Hintergrund ist ein "Aposteln-Bräu

Hinterglasschild zu sehen |

|

|

|

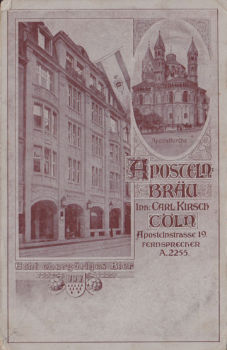

(PK007) [13]

Postkarte des Aposteln-Bräu, gelaufen 1908.

Inhaber ist schon Karl Kirsch |

(PK003) [unbekannt]

Postkarte des Aposteln-Bräu aus dem Jahr 1912.

Inhaber ist Karl Kirsch. Das Gebäude in der Apostelnstraße 19 ist

mittlerweile

komplett umgebaut und um einige Stockwerke vergrößert.

|

(AK003) [Sammlung Hildner]

Postkarte des Aposteln-Bräu aus dem Jahr 1913.

Inhaber der Restauration in der Apostelnstraße ist Karl Kirsch |

|

|

|

(PK011) [24, Sammlung Ippen]

Postkarte mit dem Innenraum des "Restaurant Apostelnbräu" unter Karl Kirsch.

Gelaufen 1912. |

(AK006) [unbekannt]

Postkarte des Aposteln-Bräu, vermutlich aus den 20er Jahren. Inhaber ist

nicht mehr Karl Kirsch sondern Wilhelm Reuther |

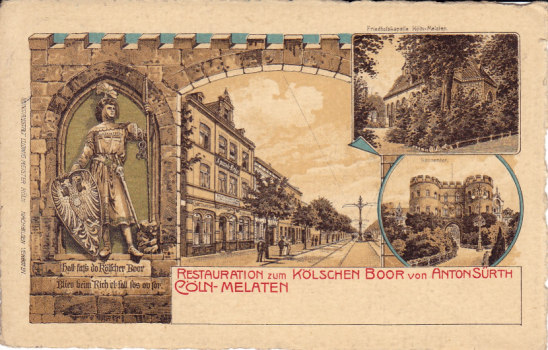

(PKB003) [24, Sammlung Ippen]

Postkarte des Kölschen Boor, gelaufen im Jahr 1916. Gut zu sehen ist die

Werbung für Aposteln Bräu. Es handelt sich hierbei um eine Postkarte der

Restauration "zum Kölschen Boor" von Anton Sürth auf der Aachener Straße und

nicht etwa eine Postkarte des Kölschen Boor am Eigelstein, welcher ja

eigenes Bier braute

|

|

|

|

(PK002)

Postkarte des Barbarossa Platzes mit Aposteln-Bräu Restauration im

Hintergrund |

(F003) [unbekannt ]

Ein Haufen Nazi-Schergen vor einer Kölner Wirtschaft mit Außenwerbung für "Aposteln-Bräu"

und "Höhenhaus Bier"

|

|

|

|

|

|

|

(F001)

Foto des Aposteln-Bräu in der Apostelnstraße aus dem Jahr 1914

(unbekannte Sammlung) |

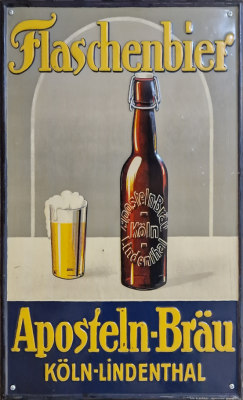

(W003) [Sammlung Mühlens]

Vermutlich ein Werbe-Schild des Aposteln-Bräu aus Blech

|

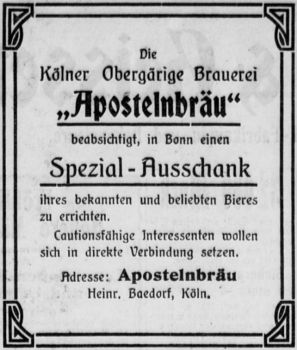

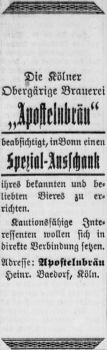

(W008) [18, 04.09.1906]

Expansionspläne des Apostelnbräu. In Anzeigen im Bonner Generalanzeiger

werden Bewerber für einen Spezial-Ausschank gesucht |

(W009) [18, 07.09.1906]

Weitere Suchanzeige des Apostelnbräu

|

(W012) [21, 15.01.1907]

Anfang des Jahres 1907 war mit dem Hotel "Zum Storch" eine Absatzstätte in

Bonn gefunden |

|

|

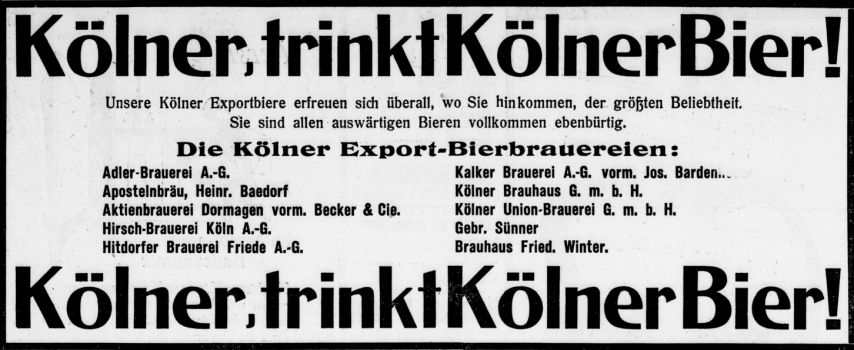

(106) [23, 13.05.1928]

Gemeinsame Anzeige der Kölner Großbrauereien aus dem Jahr 1928. Die

industriell untergärig brauenden Brauereien hatten mit der Konkurrenz

außerhalb von Köln, insbesondere der Dortmunder Brauereien zu kämpfen.

Deshalb appellierten sie an den Lokal-Patriotismus der Kölner |

(W005)

[12]

Werbung für die Spezialausschankstelle des Apostelnbräu in der Hohe Pforte

aus dem Jahr 1921.

Die Restauration war das ehemalige Brauhaus Lölgen, in dem nicht mehr selbst

gebraut wurde |

|

|

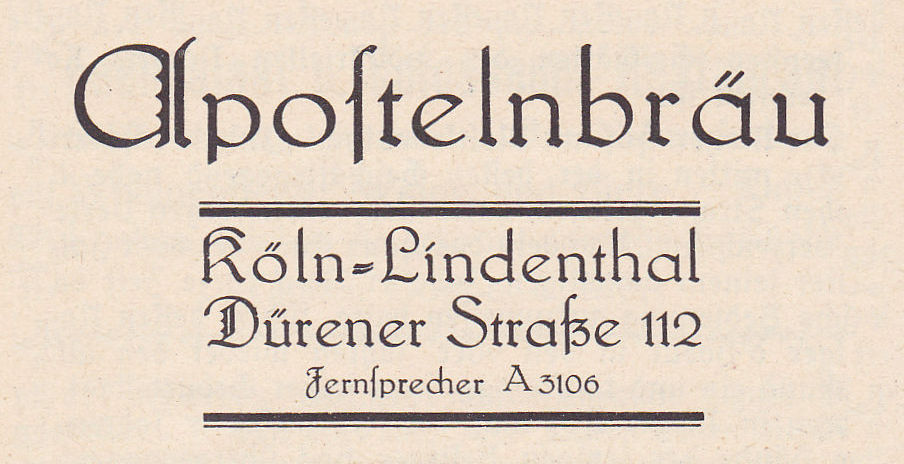

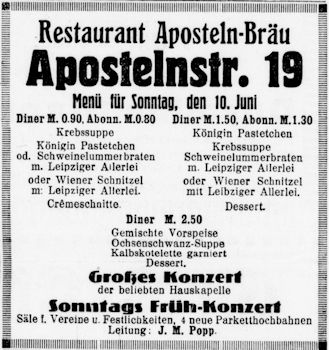

(W018) [20, 09.06.1928]

Anzeige des Restaurant Aposteln-Bräu aus dem Jahr 1928. Zu dieser Zeit unter

der Leitung von J.M. Popp |

|

Crhistian Sünner, die Westmark Brauerei

und das Ende

Am 19.03.1934 (mit Wirkung zum 01.01.1934) fusioniert die Brauerei dann mit der der Gambrinus-Brauerei Christian Sünner aus Düren und firmiert fortan als „Westmark-Brauerei Christian Sünner G. m. b. H.“. Christian Sünner taucht nicht nur alleinig in der Firmierung auf, er ist auch

Geschäftsführer der Brauerei. Von der Familie Berg ist keine Rede mehr. Der Hintergrund dieser Firmierung ist unklar. Es gibt Hinweise, dass die Familie Berg

auf Grund ihres jüdischen Glaubens aus der Brauerei gedrängt wurde, belegt ist das aber nicht. Louis Berg wird in Greven’s Adressbuch für Köln aus dem Jahr 1934 schon als Rentier geführt, er stirbt noch im selben Jahr (25.10.1934).

Formell wurde das Aposteln-Bräu erst am 5. Mai 1939 aufgelöst [14].

Der neue Besitzer, Christian Sünner, stammte aus der Brauer-Familie Sünner, die 1830

ihre Brautradition mit einer Brauerei in Deutz begründet hat und heute noch in Köln-Kalk die älteste noch existierende

Kölner Brauerei betreibt. Christian Sünner erwarb am 13.01.1931 die Traditionsbrauerei „Exportbierbrauerei Gambrinus Franz Althoven“ in Düren

[14]. Diese Brauerei wurde bereits 1870 gegründet und existierte seit 1885 auch unter der vorgenannten Firmierung. Im Rahmen der Fusionierung mit der Aposteln-Brauerei wurde die Braustätte in Düren stillgelegt und nur noch als Bierniederlage genutzt.

Die Umstände, welche zur Übernahme der Brauerei in Düren und dann zur Fusion mit dem Aposteln-Bräu führten, liegen im Dunkeln. Was nicht im Dunkeln liegt ist die Tatsache, dass die Westmark-Brauerei nicht besonders erfolgreich war. Gebraut wurde nur

über einen Zeitraum von 2 Jahren. In einem Brauereiverzeichnis aus dem Jahr 1934 liest sich das auf den ersten Blick noch

erfolgversprechender: Das Stammkapital beträgt 100 000 Reichsmark, Braumeister ist Fritz Wassmann. Es gibt Bierniederlagen: Aachen, Düren (Gambrinus-Brauerei), Eschweiler u. München-Gladbach. Die Brauerei verfügt über ein Sudwerk mit 50 Ztr. Schüttung, 2 Dampfmaschinen, 3 Eismaschinen, elektrische Eigenstromerzeugung sowie eine automatische Faß- u. Flaschenbieranlage. Produziert werden Unter- und Obergärige Biere.

Am 01.08.1936 wurde das Ende der Brauerei eingeleitet. An diesem Tag übernahm die Hirsch-Bräu AG aus Köln die Westmark-Brauerei als Beteiligung zu 100 %.

Christian Sünner verblieb zuerst in der Geschäftsführung, war aber nicht mehr

alleine Vertretungsberechtigt. Als weiterer Geschäftsführer wurde Emil Thümmler bestellt. [14]. Die Gesellschaft schloss ein Lohnbrauabkommen mit der Hirsch-Bräu A. G. geschlossen, in dessen Zuge die Brauerei in der Dürener Straße stillgelegt wurde.

Im Juni 1939 schied Christian Sünner als Geschäftsführer aus der

Gesellschaft aus [14]. Verarmt ist Christian Sünner hierdurch nicht, er war

u.a. in den 1940er Jahren noch Aufsichtratsmitglied der Hubertus-Brauerei

AG, Köln und wohnte im noblen Kölner Stadtteil Marienburg [14]. Formal wurde die

Gesellschaft erst 1950 aufgelöst.

|

|

|

|

(W001)

Werbung für "Gambrinus Ur-Bräu" der Gambrinus-Brauere von Franz Althoven.

Hier ist Christian Sünner noch nicht genannt, wohl aber schon "Köln"

(unbekannte Sammlung)

|

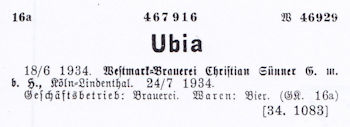

(WZ001)

Warenzeichen "Ubia" der Westmark-Brauerei Christian Sünner G.m.b.H.

Eingetragen am 24.07.1934 |

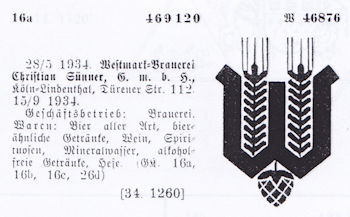

(WZ001)

Warenzeichen (Bildmarke) der Westmark-Brauerei Christian Sünner G.m.b.H.

Eingetragen am 15.09.1934 |

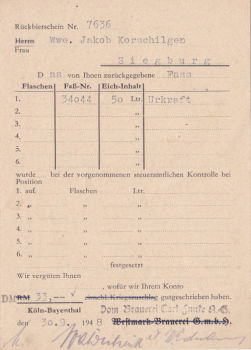

(RB001)

Rückbierschein der Dom-Brauerei. Der Vordruck war ursprünglich für die

Westmark-Brauerei, sparsam wie man war, wurde alles überstempelt |

Firmierungen Aposteln-Bräu / Westmark-Brauerei:

[14,15]

|

Zeitraum |

Firmierung |

Anmerkung |

|

1895 – 1898 |

Brauerei Peter Jos. Früh, Aposteln-Bräu, Apostelnstraße 19 |

|

| 1898 – 1905 |

Aposteln-Bräu Heinr. Bädorf |

|

| 1905 – 1912 |

Aposteln-Bräu Heinr. Bädorf, Inh. Louis

Berg |

|

| 1912 – 1925 |

Aposteln-Bräu Heinr. Bädorf, Inh. Louis

& Eduard Berg |

Ab 1912 offene Handelsgesellschaft |

| 1925 – 1934 |

Aposteln-Bräu Heinr. Bädorf, Inh. Eduard

& Rudolf Berg |

Fusioniert mit der Gambrinus-Brauerei

aus Düren zur Westmark-Brauerei, erst 1939 formell aufgelöst |

| 1934 – 1936 |

Westmark-Brauerei Christian Sünner

G.m.b.H. |

100% Beteiligung der Hirsch-Bräu AG,

Köln |

| 1936 – 1950 |

Westmark-Brauerei G.m.b.H. |

|

Firmierungen Gambrinus-Brauerei, Düren:

|

Zeitraum |

Firmierung |

Anmerkung |

|

1870 – 1885 |

Brauerei Hubert Althoven |

|

| 1885 – 1931 |

Exportbierbrauerei Gambrinus Franz

Althoven |

Franz Althoven hat parallel von 1911 -

1928 das "Obergärige Brauhaus St. Peter" in Köln betrieben |

| 1931 – 1934 |

Gambrinus-Brauerei Christian Sünner |

Fusioniert 1934 mit der

Aposteln-Brauerei zur Westmark-Brauerei |

Anmerkungen

| » |

Das Haus in Apostelstraße 19 ist noch heute erhalten und beherbergt zurzeit ein Weinlokal und ein Modegeschäft |

| » |

Der Name Baedorf taucht noch im Zusammenhang mit anderen Brauereien auf. Zum einen bei einem Vorgänger der Brauerei „zum Prinz Eugenius. Von 1911-1913 heißt dies Brauerei „Brauerei Wwe. Heinr. Baedorf“. Zum anderen im Andreas Bräu, welches von 1918 bis 1920 als „Andreas Bräu Wwe. Heinr. Bädorf“ firmiert |

| » |

Die Familie Berg war jüdischen Glaubens. Ungesichert, aber nicht unwahrscheinlich ist, dass die Aufgabe der Brauerei 1934 nicht ganz freiwillig vonstattenging. Nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten wurden Bürger jüdischen Glauben immer mehr drangsaliert und aus mussten ihre Geschäfte aufgeben. Ein Sohn von Eduard Berg nahm sich 1937 im Alter von 18 Jahren das Leben. Auch hier liegt ein Zusammenhang mit der Herrschaft der Nationalsozialisten nahe. Eine Tochter von Eduard Berg wurde im Alter von 19 Jahren in Auschwitz ermordet, weitere nahe Verwandte 1945 in Bergen-Belsen |

| » |

Gesichert für das Jahr 1901 war Johann Berresheim Geschäftsführer des Apostelnbräu. Johann Berresheim betrieb von 1906 bsi 1909 gemeinsam mit Amandus Graeff das Brauhaus "Im Kaiser" in der Ehrenstraße 74  |

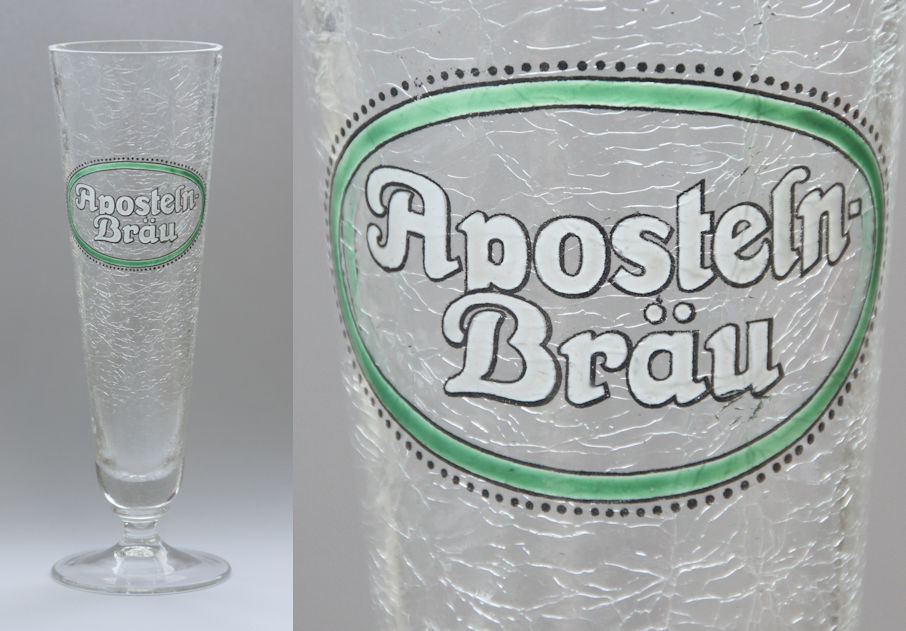

Gläser & Glaskrüge

Die Qualität der Abbildungen ist teilweise nicht besonders gut, das Augenmerk liegt hier auf der Vollständigkeit.

|

|

|

(GK004)

Aposteln-Bräu Pilsener, 6/20 L geeicht

(unbekannte Sammlung)

|

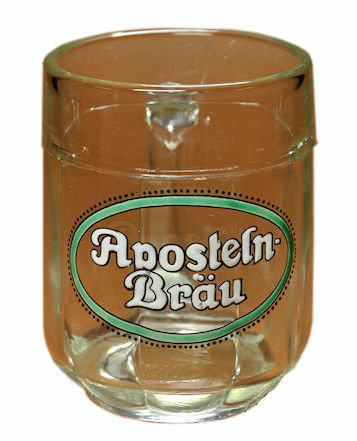

(GK001)

Aposteln-Bräu

(Sammlung Mühlens)

|

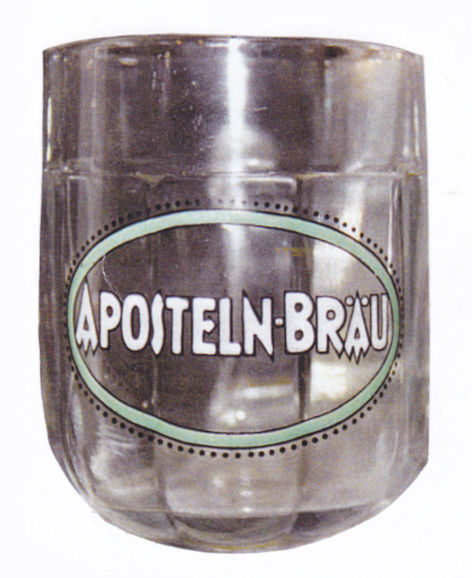

(GK002)

Aposteln-Bräu.

Vermutlich 5/20 L geeicht

(unbekannte Sammlung)

|

|

|

|

(Gk003)

Aposteln-Bräu,

5/20 L geeicht

(unbekannte Sammlung)

|

|

|

|

|

|

(G002)

Aposteln-Bräu, Crash-Flöte, 6/20 L geeicht

(Sammlung Mühlens)

|

(G003)

Aposteln-Bräu, 6/20 L geeicht

(unbekannte Sammlung) |

(G001)

Aposteln-Bräu Pilsener, 6/20 L geeicht

(unbekannte Sammlung) |

|

|

|

(G001)

Westmark Brauerei Christian Sünner G.M.B.H.

5/20 L geeicht

(Sammlung Mühlens)

|

|

|

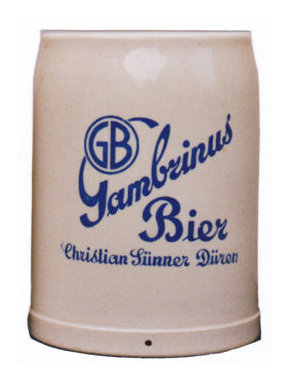

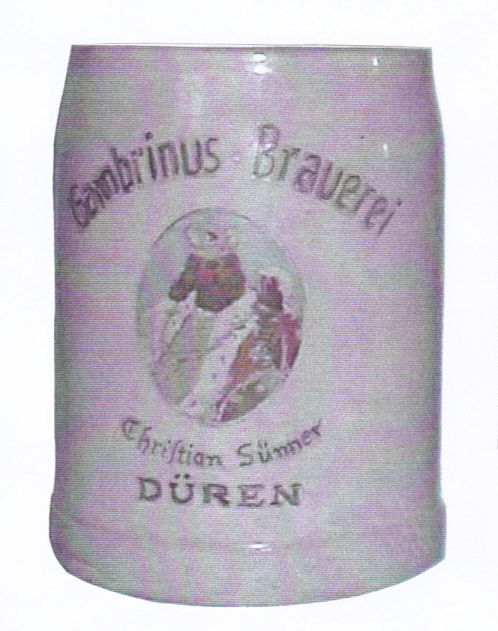

Tonkrüge

|

|

|

|

(K001)

"Gambrinus Bier",

"Christian Sünner Düren"

Merkwürdigerweise ist hier nur Düren und nicht Köln genannt. Gibt es auch

mit Zinndeckel

(unbekannte Sammlung) |

(K003)

"Gambrinus Brauerei, "Christian Sünner", "Düren"

(unbekannte Sammlung) |

(KA002)

"St. Peter-Bräu", "Köln Düren".

Im Dreieck befinden sich die stilisierten Buchstaben "FA" für Franz Althoven,

von welchem Christian Sünner die Gambrinus Brauerei übernommen hatte

(unbekannte Sammlung) |

|

Bierdeckel

|

|

|

|

(001)

(unbekannte Sammlung) |

(003)

(unbekannte Sammlung)

|

|

|

|

|

|

|

(001)

"Gambrinus Brauerei" "Christian Sünner Düren".

1934 mit dem Aposteln-Bräu zur Westmark Brauerei fusioniert

(unbekannte Sammlung)

|

(002)

"Gambrinus Brauerei" "Christian Sünner Düren".

1934 mit dem Aposteln-Bräu zur Westmark Brauerei fusioniert

(unbekannte Sammlung) |

|

|

|

|

|

|

(003)

"Gambrinus Brauerei" "Christian Sünner Düren".

1934 mit dem Aposteln-Bräu zur Westmark Brauerei fusioniert

(unbekannte Sammlung) |

(004)

"Gambrinus Brauerei" "Christian Sünner Düren".

1934 mit dem Aposteln-Bräu zur Westmark Brauerei fusioniert

(unbekannte Sammlung) |

|

(001)

"Westmark-Brauerei Christian Sünner G.m.b.H.".

1934 bis 1936, anschließend bis 1950 ohne eigene Produktion |

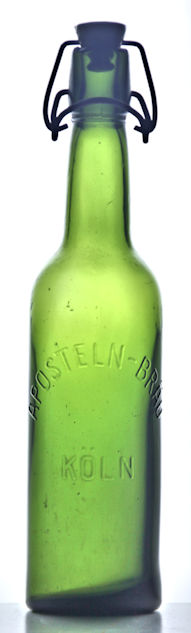

Prägeflaschen

|

|

|

|

|

| (004) |

(1007) |

(222) |

(1056) |

(162) |

Aposteln-Bräu Köln-Lindenthal.

Ca. 0,4 l, gesandstrahlt

|

Aposteln-Bräu Köln

Ca. 0,4 l

(Sammlung Liesack)

|

Aposteln-Bräu Köln

Ca. 0,4 l

|

Gambrinus-Brauerei

Christiian Sünner

ca. 0,8 l |

Westmark Bier

Ca. 0,5 l

|

Informationen aus Brauereiverzeichnissen

| 1898 |

Früh, Pet. Jos., Apostelnstr. 19 |

| 1910 |

Apostelnbräu, Heinr. Bädorf, Inh. Louis Berg (Lindenthal),

Dürenerstrasse 112.

Inh.: Louis Berg (S. 1898). Ggr.: 1893. Umgeb. 1902. Prok.: Eduard Berg.

F.: 3106. Tel.-Adr.: Apostelnbräu. - Dampfb. - 1 Eismasch., Syst. Linde

- Fl.-V. - ZeugI. |

| 1934 |

Aposteln-Bräu H. Baedorf, Köln-Lindenthal, Dürener Str.

112.

Das Unternehmen wurde ab 1. 1. 1934 mit der Gambrinus-Brauerei Christian

Sünner, Düren, zu der Westmark-Brauerei Christian Sünner G. m. b. H.,

Köln-Lindenthal, zusammengeschlossen. Nähere Angaben siehe dort. |

| 1934 |

Westmark-Brauerei Christian Sünner G. m. b. H.,

Köln-Lindenthal, Dürener Straße 112.

Gegründet: Eingetr. am 19. 3. 34 mit Wirkung ab 1. 1. 34 durch

Vereinigung der Gambrinus-Brauerei Christian Sünner in Düren (gegr.

1870) mit der Brauerei Aposteln-Bräu Heinr. Baedorf in Köln-Lindenthal

(gegr. 1893).

Postsch.-Konto: Köln 1104. Tel. Köln 42 041, 42 042. Telegramm:

Westmarkbrauerei. Bankverbindungen: Bankhaus J. H. Stein, Köln; Dürener

Volksbank A.-G., Düren; Sparkasse der Stadt Köln; Städtische Sparkasse,

Düren.

Stammkapital: RM 100 000. Geschäftsjahr: Kalenderjahr. Geschäftsführer:

Christian Sünner. Braumeister: Fritz Wassmann.

Bierniederlagen: Aachen, Düren (Gambrinus-Brauerei), Eschweiler u.

München-Gladbach. Betrieb: Sudwerk mit 50 Ztr. Schüttung, 2

Dampfmaschinen, 3 Eismaschinen, elektrische Eigenstromerzeugung,

automatische Faß- u. Flaschenbieranlage. Produktion: Unter- und

Obergärige Biere. |

| 1939 |

Westmark-Brauerei Christian Sünner G. m. b. H.,

Köln-Lindenthal, Dürener Straße 112.

Fernruf: S.A. 906 61. Drahtanschrift: Westmarkbrauerei. Gründung:

Eingetragen am 19. 3. 1934 mit Wirkung ab 1.1.1934 durch Vereinigung der

Gambrinus-Brauerei Christian Sünner in Düren (gegründet 1870) mit der

Brauerei Aposteln- Bräu Heinr. Bädorf in Köln -Lindenthal (gegründet

1893).

Die Hirsch-Brau A. G., Köln, übernahm am 1. 8. 1936 die Gesellschaft als

Beteiligung zu 100 %. Es wurde ein Lohnbrauabkommen mit der Hirsch-Bräu

A. G. (jetzt: Dom-Brauerei C. Funke A. G.) getroffen. Der Betrieb der

Gesellschaft auf dem Grundstück der Aposteln-Bräu Heinr. Bädorf,

Köln-Lindenthal, wurde stillgelegt.

Produktion: Unter- und obergärige; Biere, Stammkapital: 100 000 (zu

100%, im Besitz der Hirsch-Bräu A. G., Köln). Geschäftsjahr: 1. Oktober

bis 30. September. Geschäftsführer: Christian Sünner und Emil Thümmler.

Braumeister; Curt Mennicke. Bankverbindungen: Dürener Volksbank Ä. G.,

Düren; Sparkasse der Stadt Köln; Dresdner Bank, Köln. Postscheckkonto:

Köln 1104.

Das Unternehmen gehört an: Brauwirtschaftsverbund Westdeutschland, Köln;

Wirtschaftsgruppe Brauerei und Mälzerei, Berlin Bezirksgruppe Rheinland, |

Quellen

| 1 |

www.frueh.de. „Unsere Geschichte“, besucht am 24.05.2020 |

| 2 |

Thomann, Björn, Peter Josef Früh, in: Internetportal

Rheinische Geschichte, abgerufen unter: http://www.rheinische-geschichte.lvr.de/Persoenlichkeiten/peter-josef-frueh/DE-2086/lido/57c6c132d88ff4.49572460

(abgerufen am 16.11.2019) |

| 3 |

Artikel von Pauline Reimers über Elsie Berg, https://www.koenigin-luise-schule.de/gedenkbuchdetails/elsie-berg.html

(besucht am 27.5.2020) |

| 4 |

„Trinkt Kölner Bier - Quer durch Kölner Brauhäuser“,

Sonderbeilage des Kölner Tageblattes von Sonntag den 15. Dezember 1929 |

| 5 |

Historisches Verzeichnis alter Biergläser/Krüge aus dem

Köln/Bonner Raum, Hrsg.: Wolfgang Wukasch |

| 6 |

Greven's Adressbuch für Köln, Jahrgänge 1885 bis 1934 |

| 7 |

"Prosit Colonia", Franz Mathar, Greven Verlag Köln, 1999 |

| 8 |

Adressbuch für die gesamte Brau-Industrie Europas, Band I: Deutschland, 1898, Verlag von Eisenschmidt & Schulze, Leipzig |

| 9 |

Adressbuch für die gesamte Brau-Industrie Europas, Band I: Deutschland, 8. Jahrgang, 1910, Verlag von Eisenschmidt & Schulze GmbH, Leipzig |

| 10 |

Die Deutschen Brauereien, Firmenjahrbuch des Deutschen Brauer-Bundes, Verlag für Rechts- und Wirtschaftsliteratur A.-G., Berlin u. Leipzig, 1934 |

| 11 |

Die Brauereien und Mälzereien im Deutschen Reich 1939-40, 38. Auflage, 1940, Verlag Hoppenstedt & Co., Berlin |

| 12 |

"Kölner Kneipen im Wandel der Zeit (1846 bis 1921), Lambert Macherey, 1921, Selbstverlag |

| 13 |

"Köln auf alten Ansichtskarten", Herausgeber: Kölnisches Stadtmuseum, Michael Euler-Schmidt, Asmuth Verlag Köln, 1995 |

| 14 |

"Deutscher Reichs-Anzeiger und Königlich Preußischer

Staats-Anzeiger", Berlin, Ausgaben: 01.05.1900, 09.02.1908, 09.11.1912,

05.01.1925 17.01.1931, 21.08.1936, 12.05.1939, 05.06.1939, 01.10.1942 |

| 15 |

"Brauerei-Verzeichnis Deutschland", Michael Gorytzka, Manfred Friedrich, herausgegeben von der Fördergemeinschaft von Brauerei-Werbemittel-Sammlern e.V. (FvB), Ausgabe November 2009 |

| 16 |

Mülheimer Volkszeitung, Ausgabe 9. Januar 1908 |

| 17 |

Kölner Lokal-Zeitung, Ausgabe 05.12.1900 |

| 18 |

Bonner General-Anzeiger: 04.09.1906, 07.09.1906 |

| 19 |

Erste Kölner Bierzeitung, Brauerei Päffgen, Ausgabe 46 (2005) |

| 20 |

"Kölner Lokal-Anzeiger", Ausgaben 13.02.1896, 20.05.1896, 20.07.1913, 09.06.1928 |

| 21 |

"Bonner Zeitung", Ausgabe 15.01.1907 |

| 22 |

"Köln-Bergheimer Zeitung", Ausgabe 21.05.1896 |

| 23 |

"Rheinische Volksstimme", Ausgabe: 23.05.1896 |

| 24 |

Sammlung Kölner Postkarten von Detlef Ippen, www.post.koeln |